駅前や繁華街で「お菓子を買ってください!」と外国人に声をかけられたことはありませんか?「留学生です」「学費を払うためです」といった説明を受けると、思わず助けてあげたくなるかもしれません。

私も以前、夜の駅前で外国人の女性に声をかけられ、小さな袋に入ったチョコレートを見せられました。親切心から買おうか迷いましたが、「どういう仕組みなのだろう?」と気になり、その場では購入を控えました。その後調べてみると、同じような販売が全国各地で報告されていることがわかり、興味を持つようになりました。

実際に、お菓子を販売している外国人の多くは「本当に留学生なのか?」「販売に必要な許可は取得しているのか?」といった疑問を持たれることもあります。販売されるお菓子の価格や出所が不明なケースもあり、どのような背景があるのかを知ることは大切です。

この記事では、外国人のお菓子売りの実態や仕組み、法律的なポイントについて詳しく解説します。また、購入する際に気をつけるべきことや、安心して支援する方法についても紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

- 外国人がお菓子を売る理由や背景を知ることができる

- 販売に関する法律や許可の必要性について理解できる

- 安全に購入するためのポイントや注意点を学べる

- 適切な支援方法や関わり方について知ることができる

「外国人のお菓子売りの正体とは?実態と手口を徹底調査!」

- 【2025年最新】駅前でお菓子を売る外国人の正体と危険性を解説!

- 「留学生のお菓子販売」は本当?騙されないための見分け方と対策

- 外国人のお菓子売りは詐欺?その手口と違法性を解説!

- あなたも騙される?外国人のお菓子売りの正体とリスクを検証!

- 外国人がお菓子を売る理由とは?その正体と社会的背景を解説

【2025年最新】駅前でお菓子を売る外国人の正体と危険性を解説!

駅前や繁華街を歩いていると、突然「お菓子を買ってください」と外国人の女性や男性に声をかけられた経験はないでしょうか。彼らは「留学生」「生活が苦しい」などと説明し、小さなチョコレートやキャンディーを500円〜1000円という相場を超えた価格で販売しています。一見、困っている人を助ける善意の行為に思えますが、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

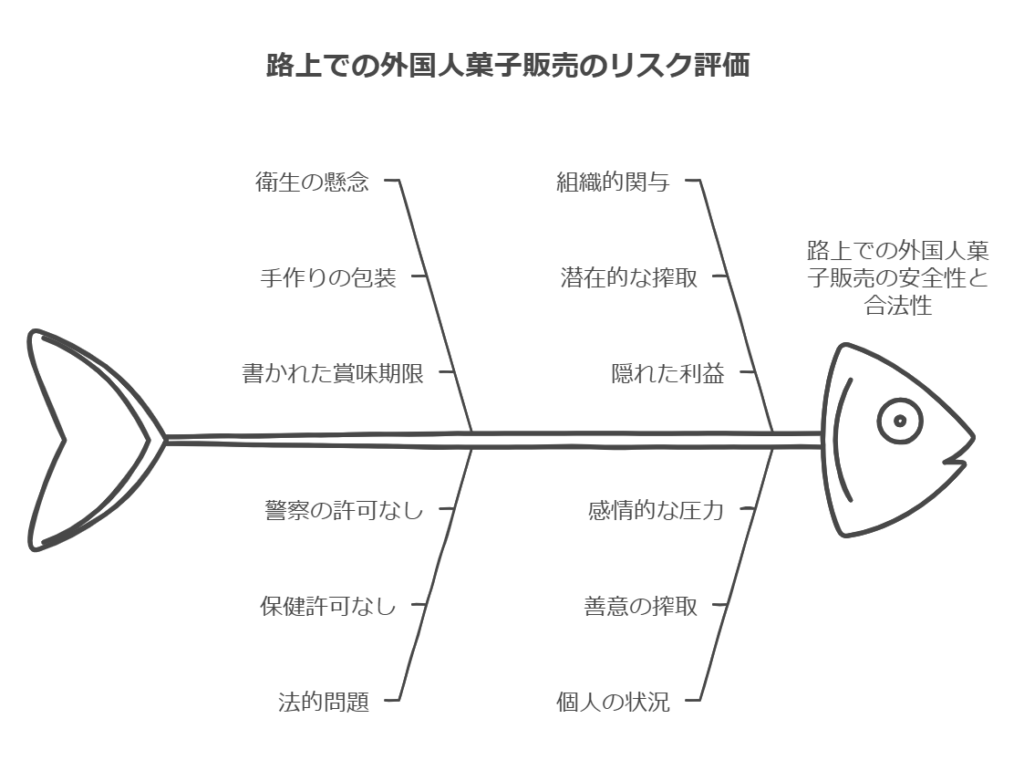

実際のところ、この「外国人のお菓子売り」は全国的に報告されており、その正体は個人ではなく組織的なものではないかという疑いも持たれています。特に、販売しているお菓子の出所が不明である点や、衛生管理が徹底されていない可能性があることが問題です。購入者の中には「パッケージが手作りで怪しかった」「食べてみたら異様な味がした」といった声もあります。

さらに、駅前や路上での無許可販売は道路交通法や食品衛生法に抵触する場合があり、最悪のケースでは購入した人も関与したとみなされるリスクがあります。もちろん、「これは完全な詐欺だ!」と断定するのは難しいですが、少なくとも**「親切心につけこまれた可能性がある」**ということは認識しておくべきです。

では、どうすれば騙されずに済むのか。結論はシンプルです。「知らない人からのお菓子は買わない」。幼いころに親から教えられたこの教訓を思い出せば、大人になっても不要なトラブルを避けられるはずです。

梅田にいる外国人お菓子売りにひっかかってしまった。普通に道に迷ってる外国人だとおもって助けるつもりだったけど生活困ってるとか言われたら買わずに立ち去るなんて無理や。

— ぬ (@namalovebaby) November 16, 2023

「留学生のお菓子販売」は本当?騙されないための見分け方と対策

「日本語があまり話せません。留学生です。学費のためにお菓子を買ってください。」こうしたメッセージカードを差し出され、断りにくい気持ちになったことはありませんか?しかし、この話、本当に真実でしょうか?

まず、確認すべき点は「本当に留学生なのか?」ということです。実際に調査を進めてみると、販売者が在籍しているとされる学校に問い合わせても、そのような学生はいなかったというケースが複数報告されています。つまり、「留学生を名乗っているだけ」という可能性があるのです。

また、お菓子を販売している人たちの共通点として、「日本語が片言である」「詳細を尋ねると話をそらす」「価格交渉に応じることがある」などが挙げられます。さらに、販売されるお菓子の多くは、スーパーで安価に仕入れたものを高額で転売しているケースもあり、純粋に「助けたい」という気持ちで購入すると、知らぬ間に相場の何倍もの金額を支払っていることもあります。

では、どうすれば騙されないのでしょうか?まず、何よりも大事なのは「冷静に状況を判断する」ことです。「留学生」「生活苦」といった言葉に感情的にならず、事実確認を意識することが重要です。そして、少しでも不審に感じたら「申し訳ないですが買いません」とはっきり断るのがベストです。強引に押し売りされそうになった場合は、その場を離れ、必要に応じて警察に相談するのも有効です。

「もしかしたら本当に困っているのでは?」と考える優しさは素晴らしいですが、それと同時に「相手が本当に正直なのか」を見極めることも大切です。困っている人を助ける方法は他にもたくさんあります。募金活動や信頼できる支援団体を通じての支援を検討することが、最も安心な方法でしょう。

なーーんかマッチ売りならぬお菓子売りの外国人留学生からお菓子買わされちゃった。めちゃくちゃ警戒はしたけど別に個人情報聞かれなかったからいいや。

— シロップ🌷 (@Syrup__dada) December 12, 2022

日本語ができる(←重要)外国人と話すの好きだし。。

心身共にめちゃくちゃ疲れたから断る気力はなかった、もうだめだ

外国人のお菓子売りは詐欺?その手口と違法性を解説!

駅前や繁華街で「外国人がお菓子を売る」光景を見たことがある人も多いでしょう。しかし、これが単なる困窮者の自助努力なのか、それとも巧妙な詐欺なのか気になるところです。ここでは、彼らの手口と法律上の問題について掘り下げていきます。

まず、手口ですが、大きく分けて以下の特徴があります。

- 情に訴える:「留学生」「コロナ禍で仕事がない」「学費を払えない」といったフレーズを使い、親切な人の善意を引き出します。

- 売るものはお菓子:一般的な商品よりも、価格がわかりにくく、食品衛生法の規制をすり抜けやすいからです。

- 駅や繁華街で活動:人通りが多く、短時間で多くの人に声をかけられる場所が狙われます。

では、法律的にはどうなのでしょうか?食品を販売するには、本来、保健所の許可が必要です。また、路上での販売には警察からの道路使用許可が求められます。しかし、これらの販売者が正式な許可を取っていることはほぼなく、「無許可営業」「食品衛生法違反」となる可能性が高いのです。さらに、商品が手作りだった場合、衛生管理の基準を満たしていないリスクも考えられます。

このように、法律的にグレーゾーンの行為であるため、警察も対応に苦慮しているのが現状です。ただ、購入者側が罪に問われることは基本的にありませんが、偽ブランド品や違法な食品添加物が含まれていた場合、意図せず問題に巻き込まれることもあります。

もしこうした販売者に遭遇したら、最も安全な対応は「買わない」「関わらない」です。親切心が逆手に取られることもあるため、しっかりと見極めることが重要です。「目の前の人を助けたい」と思う気持ちは素晴らしいですが、それを悪用する人がいることもまた現実。冷静な判断を持ち、適切な対応を心がけましょう。

お菓子売りの外国人美少女に会った話。ブログから再掲。お菓子売りのツイートを見かけたので…。まだ出没してるんですね。 pic.twitter.com/PQtbrqbnK4

— もろみ (@TKS_chika) October 21, 2023

あなたも騙される?外国人のお菓子売りの正体とリスクを検証!

駅前や繁華街で「お菓子を買ってください!」と外国人に声をかけられたことはありませんか?「困っているなら助けてあげたい」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。そのお菓子、本当に大丈夫でしょうか?

この手の販売は全国で報告されており、多くのケースで「留学生」を名乗っています。しかし、調査の結果、実際に学校に在籍していないケースも多数あることが判明しました。つまり、「留学生」という設定自体が疑わしいのです。

また、販売されているお菓子にも問題があります。袋詰めされたチョコレートやキャンディーの多くは、どこで製造されたのか不明です。自宅で個人がパッキングしたものかもしれませんし、衛生基準を満たしていない可能性もあります。さらに、一部では「違法成分が混ざっているのでは?」という噂もあり、万が一、知らずに大麻成分が含まれたお菓子を購入してしまった場合、トラブルに巻き込まれることも考えられます。

では、購入者が法的に問題になることはあるのでしょうか?基本的に、単にお菓子を買っただけでは罪に問われることはありません。しかし、違法な成分が含まれていた場合や、詐欺組織への資金提供と見なされるケースでは、事情聴取を受ける可能性もゼロではありません。「知らなかった」と言っても、警察の取り調べを受けること自体がストレスになるのは間違いないでしょう。

さらに、心理的なリスクも無視できません。「助けてあげたはずなのに、実は騙されていた」と気づいたときのショックは大きいものです。人を信じる気持ちを踏みにじられるのは、誰にとっても気持ちの良いことではありません。

こうしたリスクを避けるためにも、知らない人から食べ物を買うのは控えたほうがよさそうです。幼いころに「知らない人からアメをもらっちゃダメ」と教えられたはずですが、大人になってもそのルールは変わりません。むしろ、財布の紐が緩みやすい今こそ、より警戒心を持つべきかもしれません。

外国人がお菓子を売る理由とは?その正体と社会的背景を解説

「なんで外国人が駅前でお菓子を売っているの?」と疑問に思ったことはありませんか?彼らの多くは「学費が払えない」「コロナの影響で仕事がない」といった理由を挙げますが、背景にはもっと複雑な事情があるかもしれません。

まず、本当に生活が苦しくて販売しているケースもあります。日本で働く外国人の中には、日本語が十分に話せず、アルバイトを見つけるのが難しい人もいます。また、留学生のアルバイトには時間制限があり、許可された範囲内で働くだけでは十分な収入を得られない場合もあります。その結果、**手軽に始められる「お菓子販売」**に手を出す人が出てくるのです。

一方で、すべてが「個人の努力」だけでは片付かないケースもあります。中には、組織的に運営されている可能性があるものもあります。例えば、ブローカーが外国人を集め、「こうすれば簡単にお金が稼げる」と指導し、駅前で販売させるという手法です。販売者の取り分はわずかで、大半の利益は別の誰かが持っていくという構図も考えられます。こうなると、もはや善意で買うことが、本当に困っている人を助けることにはならなくなります。

また、法律的な問題もあります。日本では食品を販売するには、保健所の許可が必要です。しかし、駅前で売られているお菓子の多くは、こうした許可を取っていません。また、道路上での販売には警察の許可も必要ですが、当然のように無許可で販売されています。これらはすべて法律違反となる可能性があり、取り締まりの対象となることもあります。

さらに、なぜ「お菓子」なのか?という点も興味深いポイントです。食べ物は価格の相場が分かりにくく、「500円と言われても、まぁそんなものか」と思ってしまいがちです。加えて、お菓子は軽くて持ち運びしやすいため、移動しながら販売するのに適しているという事情もあります。

では、この現象に対して私たちはどう向き合うべきでしょうか? 本当に困っている人を助けたいのであれば、募金活動や信頼できる支援団体を通じて寄付をする方が確実です。駅前で突然お菓子を買うことが、必ずしも善意の行為になるとは限りません。社会的な背景を知った上で、自分にできる適切なサポートを選ぶことが大切です。

結局のところ、外国人のお菓子販売には個人の事情と、組織的な要素の両方が絡んでいる可能性があります。すべてを疑う必要はありませんが、「その場でお菓子を買う」ことが最善の選択とは限らないことを、ぜひ覚えておきましょう。

【知らないと危険】外国人のお菓子売りの正体と裏事情

- 「外国人のお菓子売り」は違法?警察の見解と法律的リスクとは

- 外国人がお菓子を売るのはなぜ?本当に生活に困っているのか検証

- 【注意喚起】外国人のお菓子販売の正体とは?違法性と実態を徹底解説

- 「外国人のお菓子売り」を見かけたら?買う前に知っておくべきこと

- 駅前でお菓子を売る外国人…その正体とあなたが取るべき行動とは?

「外国人のお菓子売り」は違法?警察の見解と法律的リスクとは

駅前や繁華街で見かける「外国人のお菓子売り」。気になって「これって違法なの?」と検索してみた方も多いのではないでしょうか。なんとなく怪しいとは思いつつも、実際に法律的に問題があるのか気になりますよね。ここでは、警察の見解や法律的なリスクについて詳しく解説します。

まず、駅前などの路上で食品を販売するには、保健所の「食品営業許可」が必要です。さらに、公道を利用して販売する場合は警察の「道路使用許可」も必要になります。しかし、これらの許可を取得して販売している外国人はほぼいません。つまり、多くのケースで食品衛生法や道路交通法に違反している可能性があるのです。

では、実際に警察はどう対応しているのでしょうか?警察はこうした無許可販売を把握しているものの、「お菓子販売自体がすぐに犯罪とは言い切れない」というのが実情です。例えば、道路交通法違反であれば「販売者に指導を行う」程度で終わることがほとんどです。ただし、状況によっては摘発されることもあり、組織的な違法販売と判断されれば厳しく取り締まられるケースもあります。

また、購入者側に法的なリスクはあるのでしょうか?基本的に、無許可販売のお菓子を買っただけで処罰されることはありません。ただし、万が一購入したお菓子に違法成分が含まれていた場合は、最悪のケースで「知らなかった」では済まされない可能性もあります。知らずに違法行為に関与してしまうリスクがあるため、慎重に対応することが大切です。

もし「これは怪しいな」と思ったら、無理に関わらず、その場を離れるのがベストです。そして、どうしても気になる場合は警察に相談するのも一つの方法でしょう。

外国人がお菓子を売るのはなぜ?本当に生活に困っているのか検証

「学費のためにお菓子を買ってください!」と言われると、「困っているなら助けてあげたい」と思う人もいるかもしれません。しかし、彼らが本当に生活に困っているのか、少し立ち止まって考えてみる必要があります。

まず、日本には留学生向けの奨学金制度やアルバイトの選択肢があり、本当に生活に困っている場合、他の支援を受ける方法もあるはずです。「学費のために路上でお菓子を売る」という行動が一般的かといえば、そうではないでしょう。

また、一部のケースでは「組織的にお菓子販売を行っている」という報告もあります。つまり、販売者本人は生活に困っているのではなく、裏で誰かが指示を出し、利益を得ている可能性があるのです。実際に販売者に詳細を尋ねると、言葉を濁したり、急に話を変えたりすることもあるため、本当に個人で行っているのかは疑わしい部分もあります。

もちろん、中には本当に生活に困っている人もいるかもしれません。しかし、その見極めは非常に難しいのが現実です。もし本当に困っている人を助けたいのであれば、適切な支援団体や寄付団体を通じた支援の方が、確実で安全な方法といえるでしょう。

お菓子売りの外国人は、コストコで大容量パックのお菓子を2000円で購入して、バラで1個500円で販売する手口です。

— 【新宿109】KENZO (@aruaru_Sagishi) May 18, 2023

東南アジア系の外国人はFacebookコミュニティでそういう日本人から金を巻き上げる手口を共有しています。

駅で見かけても購入しないように!! https://t.co/Ury0botzXe

【注意喚起】外国人のお菓子販売の正体とは?違法性と実態を徹底解説

駅前や繁華街で「お菓子を買ってください!」と外国人に声をかけられるケースが増えています。一見、生活に困った留学生が自力で生計を立てようとしているように見えますが、実際にはそう単純な話ではないかもしれません。ここでは、外国人によるお菓子販売の正体と、その違法性について解説します。

まず、お菓子販売の実態についてですが、多くのケースで無許可販売であることが指摘されています。日本では、食品を販売する場合、保健所の営業許可が必要ですが、こうした販売者が正式な許可を得ていることはほぼありません。また、公道での販売には警察の道路使用許可も必要ですが、これも取得していないケースがほとんどです。

また、販売されているお菓子の出所も問題です。自宅で袋詰めしたものなのか、安価に仕入れたものを高値で売っているのかは分かりません。さらに、一部では違法な成分が含まれているのでは?という指摘もあり、知らずに危険なものを購入してしまうリスクも否定できません。

では、この販売行為は完全に詐欺なのか?というと、一概にはそうとは言い切れません。本当に生活に困っている人が独自に行っているケースもあるでしょう。しかし、実際には組織的に運営されている可能性もあり、どこにお金が流れているのか分からないのが現実です。つまり、購入したお金が、意図せず違法組織の資金源になってしまう可能性もあります。

では、私たちはどう対応すべきでしょうか?一番の対策は買わないことです。そして、もし違法では?と感じたら、警察に通報するのも有効です。

知らない人からの食べ物の購入は、リスクを伴います。もし本当に困っている人を助けたいのであれば、信頼できる支援団体を通じて支援するのが最善の方法でしょう。駅前でお菓子を買うことが、必ずしも善意の行為になるとは限らないことを、ぜひ覚えておいてください。

「コロナで仕事がない留学生です」という外国人女性のお菓子売り、うちの駅にもいた。これで500円デス。イーコトアリマスヨーニと祈ってくれました。詐欺なのか詐欺にしては効率悪いような… pic.twitter.com/1wAbkjyKjA

— ちくわ🍉 (@akame712) June 14, 2021

「外国人のお菓子売り」を見かけたら?買う前に知っておくべきこと

駅前で「すみません、お菓子を買ってください!」と外国人に声をかけられたことはありませんか?手には小さな袋に入ったチョコやキャンディー、そして「学費が払えないので助けてください」と書かれたメッセージカード。なんとなく情に訴えかけられて、財布に手が伸びそうになりますよね。ですが、ちょっと待ってください。そのお菓子、本当に安全ですか?

まず、考えるべきなのは「どこから仕入れたお菓子なのか?」という点です。スーパーで見かけるようなパッケージのものならまだしも、手作り感のある包装だった場合、衛生面は大丈夫なのか気になるところです。「賞味期限が手書き」「パッケージが明らかに手作業で閉じられている」など、不審な点がある場合は食べる前に再考したほうが良いでしょう。

また、法律的な問題もあります。日本では食品を販売する際、保健所の許可が必要です。さらに、路上での販売には警察の許可が必要ですが、これらを取得している販売者はほとんどいません。つまり、目の前で売られているお菓子は、法的にグレーどころか、ほぼアウトの可能性が高いのです。

さらに、これが「個人の苦しい事情で行われているのか?」という視点も重要です。中には本当に困っている人がいるかもしれませんが、実際には組織的に動いているケースも指摘されています。善意で購入したお金が、実は誰かの手に渡り、販売者本人にはほとんど還元されていない可能性もあるのです。

では、こうした状況でどう行動すべきでしょうか?一番シンプルなのは「買わないこと」です。もし本当に困っている人を助けたいなら、募金や支援団体を通じた支援のほうが確実です。駅前で突然声をかけられても、冷静に「すみません、買いません」と断る勇気を持ちましょう。

駅前でお菓子を売る外国人…その正体とあなたが取るべき行動とは?

駅前や繁華街で「お菓子を買ってください!」と外国人に声をかけられることがあります。最初は「え?新しいビジネス?」と思うかもしれませんが、よく聞くと「学費が払えない」「コロナで仕事を失った」といった切実な理由を述べられることがほとんどです。しかし、その正体は果たしてどうなのでしょうか?

まず、実際に彼らが「本当に留学生なのか?」という点を考えてみましょう。調査を行ったメディアの報告によると、販売者が名乗る学校に問い合わせても「そんな学生はいませんでした」というケースが多数見られます。つまり、留学生を名乗ることで同情を引き、商品を買わせようとしている可能性が高いのです。

さらに、販売されているお菓子にも疑問が残ります。中には「どこで作ったのかわからない手作りチョコ」が売られていることもあり、衛生面や食品安全基準を満たしているかどうかが不明です。「お腹を壊した」「味が変だった」という口コミもあるため、購入する前に一度冷静になる必要があります。

そして、彼らの活動が単なる個人のものではなく、「組織的に動いている可能性」も指摘されています。一部のケースでは、外国人を集めて「この方法なら簡単にお金が稼げる」と指導し、路上販売させるブローカーが存在するとの情報もあります。販売者自身も指示されて動いているだけかもしれないとなると、「助けてあげたつもりが、別の誰かを潤わせてしまった」という事態になりかねません。

では、こうしたお菓子売りに遭遇したら、どう対応するべきでしょうか?

- まずは冷静になる:「かわいそうだから買う」という判断をする前に、その場で一度立ち止まりましょう。

- 質問してみる:「どこの学校?」「どうやってお菓子を作ったの?」と聞いてみると、不審な点が見えてくることがあります。

- きっぱり断る:もし少しでも怪しいと感じたら、「申し訳ないですが買いません」とはっきり断りましょう。

- しつこい場合は警察へ:強引な販売やつきまといがあった場合、迷わず警察に相談することが重要です。

目の前でお菓子を売る人が、本当に困っているかどうかを見極めるのは非常に難しいものです。しかし、冷静に考えれば、「突然声をかけられて、知らない人から食べ物を買う」という行為は、本来ならば警戒すべきものではないでしょうか。善意を利用されないためにも、適切な行動を取ることが大切です。

外国人のお菓子売りの正体とは?実態と注意点を総まとめ

- 駅前や繁華街で「お菓子を買ってください」と声をかける外国人が増加

- 販売者は「留学生」や「生活苦」を理由に購入を促す

- お菓子の価格は500円〜1000円と相場よりも高額

- 販売されるお菓子の出所が不明で衛生管理も不透明

- 実際には留学生ではなく、詐称しているケースも多い

- 一部の販売行為は個人ではなく組織的に行われている可能性

- 食品衛生法や道路交通法に違反している場合がある

- 警察は無許可販売として指導することがあるが厳しい取り締まりは難しい

- 価格交渉に応じることがあり、利益目的で販売している可能性が高い

- 賞味期限が不明な手作りのお菓子を販売するケースもある

- 一部では違法成分を含んだお菓子が販売されていたとの報告もある

- 善意で購入したお金が詐欺組織やブローカーに流れる危険性

- 販売者がしつこく勧誘するケースがあり、断る際には注意が必要

- 本当に困っている人を助けるなら、信頼できる支援団体を利用するべき

- 知らない人からの食品購入は避け、安全のために関わらないのが最善の対策