ベビースターラーメンは、1959年の誕生以来、多くの人々に親しまれてきた国民的スナックですが、その歴史や誕生の背景を詳しく知っている人は少ないかもしれません。実は、このお菓子には創業者の「もったいない精神」から生まれた興味深い誕生秘話があります。

この記事では、ベビースターラーメンの誕生秘話から、味やフレーバーの進化、パッケージやキャラクターの変遷までを徹底解説します。さらに、昭和・平成・令和と時代ごとにどのように変化してきたのか、価格の移り変わりや製造工程、海外展開の現状についても詳しくご紹介します。この記事を読むことで、ベビースターラーメンの歴史とその魅力、そして今後の展望までを知ることができます。

- ベビースターラーメンの誕生秘話や成り立ちについて理解できる

- 味やフレーバー、パッケージ、キャラクターの変遷がわかる

- 価格や販売戦略、海外展開の歴史と現状が学べる

- 昭和・平成・令和におけるベビースターラーメンの進化が理解できる

ベビースターラーメンの歴史と誕生秘話

- ベビースターラーメンの誕生秘話とは?歴史をひも解く

- 初代から現代まで!ベビースターラーメンの味とフレーバーの歴史

- ベビースターラーメンのパッケージ進化の歴史を徹底解説

- ベビースターラーメンのキャラクター変遷!時代ごとのデザインとは?

- ベビースターラーメンの昭和・平成・令和の違いを徹底比較

ベビースターラーメンの誕生秘話とは?歴史をひも解く

ベビースターラーメンの誕生は、創業者の「もったいない精神」から始まりました。1950年代当時、即席麺の製造過程でどうしても発生してしまう麺のかけらを、創業者の松田由雄氏は「無駄にしてはならない」と考え、従業員のおやつとして提供しました。このアイデアが好評を博し、次第に家族や近所の人々の間でも評判となり、商品化のきっかけとなったのです。

商品化に向けて、松田氏は麺の太さや味付けに試行錯誤を重ねました。通常の即席麺とは異なり、そのまま食べても美味しいスナックとして完成させるため、麺の長さや調味料のバランスに細心の注意が払われました。1959年、こうして「ベビーラーメン」という名称で商品が誕生し、日本中の子供たちに親しまれるおやつとして広がりを見せていきます。

こうした誕生の背景には、単なる即席麺の余剰品を有効活用するという発想だけでなく、時代のニーズに応じた工夫があったことがわかります。今日に至るまで、ベビースターラーメンはその独創性を維持し続けており、当時のアイデアがいかに画期的だったかが伺えます。

初代から現代まで!ベビースターラーメンの味とフレーバーの歴史

ベビースターラーメンは発売当初から、基本となる「チキン味」が提供されていました。シンプルながらも奥深い味わいが支持され、子供だけでなく大人にも親しまれてきました。1988年にはブランドの大規模リニューアルが行われ、新たにカレー味やみそ味が加わり、消費者に選ぶ楽しさを提供することに成功しました。

その後、時代の変化や消費者の嗜好に応じて、様々なフレーバーが登場しました。例えば、1993年に発売された「ブタメン」は、ミニカップの形状と濃厚な味付けが特徴で、軽食としても人気を博しました。また、期間限定で登場するフレーバーも多く、パスタ風味やスイーツ風味など、意外性のある味が話題を集めています。

現在では、「うましお味」や「ソース味」など定番商品に加え、地域限定の味やコラボ商品も展開されており、世代を超えて愛され続けています。このように、ベビースターラーメンの味の歴史は、時代とともに進化し続けるスナックとしての挑戦の歩みでもあります。

ベビースターラーメンのパッケージ進化の歴史を徹底解説

ベビースターラーメンのパッケージは、時代とともに大きく変化を遂げてきました。発売当初の1959年は、シンプルなオレンジ色のデザインで、商品名は「ベビーラーメン」でした。当時は、視認性よりも内容の質を重視していたため、パッケージデザインは簡素なものでした。

1988年にはブランドイメージを刷新し、白色を基調としたデザインに変更。さらに、キャラクター「ベイちゃん」が登場し、子供たちの心をつかみました。このリニューアルによって、より親しみやすい商品イメージが形成され、認知度も向上しました。

2017年には現在のキャラクター「ホシオくん」が登場し、現代風のデザインへと進化しました。デザインの洗練だけでなく、持ち運びやすさや保存性の向上など、利便性にも配慮がなされています。こうしたパッケージの進化は、消費者ニーズの変化に柔軟に対応してきた結果といえるでしょう。

ベビースターラーメンのキャラクター変遷!時代ごとのデザインとは?

1. 1959年~1980年代前半

- 初期の赤ちゃんイラスト

- 発売当初の商品名が「ベビーラーメン」だったことから、パッケージなどには赤ちゃんをモチーフにしたイラストが使われていたといわれています。

- ただし、はっきりとした公式キャラクター名は残されておらず、詳しい設定も不明瞭です。

- 当時は正式な名前がなく、後に「ベビーちゃん」と呼ばれるようになりました。

2. 1980年代後半~2016年頃

- ベイちゃん

- 頭の形が星型になった男の子のキャラクター。

- パッケージやCMで長らく使用され、平成期におけるベビースターラーメンの“顔”として広く親しまれました。

- 時期に応じて微細なデザインの変更はあるものの、赤い服と星形ヘアがトレードマークとして認知されています。

- ビーちゃん

- ベイちゃんの妹、または仲間という設定の女の子キャラクター。

- 同じく星形の頭を持ち、ピンク系の装いで描かれることが多いです。

- ベイちゃんとの二人組で登場することが多く、CMや販促物では兄妹あるいはペアとして扱われました。

ワンポイント

- ベイちゃんとビーちゃんは、平成のベビースターを象徴するコンビ。パッケージをはじめ、広告・イベントなどでもペア出演が定番でした。

3. 2017年以降

- ホシオくん

- 2017年前後に行われた大々的なリニューアルに伴い、新たに登場したメインキャラクター。

- 星型の髪形は従来キャラと共通点があるものの、全体的なイラストの雰囲気は一新されています。

- 現行のパッケージや公式サイト、プロモーションではホシオくんが中心となっており、以前のベイちゃん・ビーちゃんは姿を見せなくなりました。

- 一部のコラボ商品やイベントで、過去キャラクターが特別に描かれる例はあるようですが、基本的にはホシオくんが現在の顔となっています。

ベビースターラーメンの昭和・平成・令和の違いを徹底比較

ベビースターラーメンは、昭和・平成・令和と3つの時代を通じて愛され続けています。昭和時代には、駄菓子屋で手軽に買えるおやつとして広まり、特に子供たちの間で人気を集めました。当時はチキン味のみが販売され、シンプルな楽しみ方が主流でした。

平成に入ると、フレーバーの多様化が進み、カレー味やみそ味など新しい味が次々と登場しました。さらに、大袋タイプや個包装タイプが加わり、家庭や職場でも楽しめるスナックとしての需要が高まりました。パッケージやキャラクターのリニューアルも行われ、ブランドの認知度がさらに向上しました。

令和では、SNSやオンラインマーケットを活用した販売戦略が強化され、海外展開も進んでいます。加えて、料理のトッピングとしての新たな使い方が提案されるなど、食文化の変化に合わせた進化を遂げています。こうして、ベビースターラーメンは時代ごとのニーズに対応しながら成長を続けているのです。

ベビースターラーメンの歴史と進化、そして今後の展望

- ベビースターラーメンはどうやって作られる?製造工程と誕生の秘密

- 価格の変遷を追う!ベビースターラーメンは昔いくらだったのか?

- ベビースターラーメンの海外展開と今後の展望

- おやつカンパニーの社名変更の背景と成長の歴史

- ベビースターラーメンの販売戦略とは?ロングセラーの理由を探る

- 知られざるベビースターラーメンの豆知識やトリビアを紹介

- ベビースターラーメンの人気の理由を探る!子供から大人まで愛される秘密

ベビースターラーメンはどうやって作られる?製造工程と誕生の秘密

ベビースターラーメンの製造工程は、即席麺の製造技術を応用しながらも、独自の工程を取り入れて作られています。まず、小麦粉や調味料を混ぜ合わせた生地を薄く延ばし、独自のカット方法で細かい麺状に成形します。その後、麺は高温の油で揚げられ、サクサクとした軽い食感に仕上げられます。

誕生当初は天日干しを利用した製法でしたが、現在では最新のオートメーション化されたラインが導入され、大量生産が可能となっています。味付けは、揚げた後に独自のスパイスをコーティングすることで、均一に味が行き渡るよう工夫されています。

こうした工程の積み重ねによって、長年変わらない美味しさが保たれ、さらに効率的な生産体制が確立されてきました。品質管理も徹底されており、安全で安定した製品を提供するための努力が続けられています。

価格の変遷を追う!ベビースターラーメンは昔いくらだったのか?

ベビースターラーメンは、発売当初から手軽に購入できる駄菓子として親しまれてきました。1959年の発売当初、価格はわずか10円程度でした。当時の子供たちにとって、気軽に買えるおやつとして駄菓子屋で広まりました。

しかし、経済の変動や原材料費の高騰などの影響を受け、価格も時代とともに変化してきました。1980年代には30円前後、2000年代に入ると50円程度に上昇しました。現在ではサイズやフレーバーの種類によって異なりますが、一般的なスナック菓子の価格帯と同様に100円前後で販売されています。

このように、価格は少しずつ上昇してきましたが、依然として手軽に購入できるおやつとしての立ち位置は変わっていません。企業努力によるコスト削減や新商品の投入などにより、多くの消費者に支持され続けています。

ベビースターラーメンの海外展開と今後の展望

ベビースターラーメンは、日本国内だけでなく、海外市場にも進出しています。特に、アジア圏や北米市場では、日本のユニークなお菓子として注目を集め、輸出が拡大しています。現地の食文化に合わせたフレーバー展開や、イベントを活用したプロモーションが奏功し、知名度が上昇しました。

また、近年では健康志向の高まりに対応し、塩分やカロリーを抑えた商品を展開するなど、世界中の消費者ニーズに合わせた製品開発が進められています。今後の展望としては、オンライン販売の強化や、新興市場への進出が期待されています。

一方で、海外市場では類似商品も多く、ブランドの差別化が求められる点が課題となっています。こうした背景を踏まえ、おやつカンパニーでは、現地の嗜好に合わせたプロモーション戦略を展開しながら、さらなる市場拡大を目指しています。

おやつカンパニーの社名変更の背景と成長の歴史

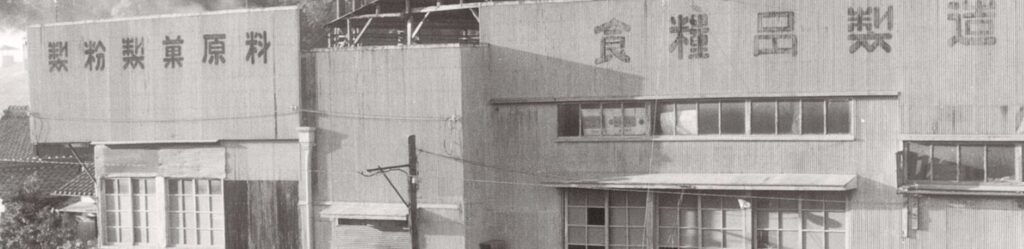

おやつカンパニーは、1948年に「松田産業有限会社」として創業され、主に製粉・製麺業を営んでいました。1959年のベビースターラーメンの誕生を機に、スナック菓子メーカーとしての道を歩み始め、事業規模を拡大していきました。

1993年には、より多くの消費者に親しみやすいブランドイメージを構築するために「おやつカンパニー」へ社名変更されました。この変更は、単なる製麺業から「おやつ」という新たな市場を開拓することを目的としたものです。

社名変更後は、ベビースターラーメンを中心とした商品開発を強化し、多様なフレーバー展開や派生商品の投入を進めました。現在では、国内外に複数の生産拠点を持ち、幅広い年齢層に愛されるブランドへと成長しています。

ベビースターラーメンの販売戦略とは?ロングセラーの理由を探る

ベビースターラーメンが長年にわたって愛され続ける理由の一つに、独自の販売戦略があります。まず、駄菓子屋やスーパーだけでなく、コンビニやオンラインショップなど多様な販売チャネルを確立することで、幅広い層にアプローチしています。

また、時代ごとに異なる消費者ニーズに応じたフレーバー開発を行い、飽きのこない商品展開を実現しています。さらに、テレビCMやSNSを活用したマーケティング戦略を取り入れ、若い世代への認知度向上にも努めています。

加えて、コラボレーション商品を積極的に展開することで、他ブランドとの相乗効果を生み出し、新たな市場を開拓してきました。こうした柔軟な戦略により、ベビースターラーメンはロングセラー商品としての地位を確立しています。

知られざるベビースターラーメンの豆知識やトリビアを紹介

ベビースターラーメンには、あまり知られていない面白いトリビアが数多くあります。例えば、1袋に含まれる麺を1本につなげると、約6メートルもの長さになるという事実があります。これは、製造工程で麺が細く長く延ばされるためです。

さらに、毎日生産されるベビースターラーメンの量は約200万袋にも及び、これを積み重ねると地球を数周できるほどの距離になります。また、もんじゃ焼きのトッピングとしても人気があり、関東地方を中心に料理への活用が広がっています。

このように、単なるおやつとしてだけでなく、料理のアクセントとしても親しまれているのがベビースターラーメンの特徴です。こうした多用途性が、長年愛され続ける理由の一つといえるでしょう。

ベビースターラーメンの人気の理由を探る!子供から大人まで愛される秘密

ベビースターラーメンが幅広い世代に支持されている理由は、その手軽さと親しみやすさにあります。小さな子供でも手軽に食べられるサイズ感と、サクサクとした独特の食感が魅力です。また、大人にとっては懐かしさを感じるおやつとして、長年愛され続けています。

フレーバーの多様化や、キャラクターの変更など、時代に応じたリニューアルが行われている点も、常に新鮮な印象を与えています。さらに、手頃な価格でありながら満足感が得られることも、リピーターが多い理由の一つです。

こうした工夫と継続的な改良により、ベビースターラーメンは、世代を超えて親しまれるおやつとしての地位を確立しています。

ベビースターラーメンの歴史の変化と進化の全体像

- 1959年に「ベビーラーメン」として誕生し、即席麺のかけらを活用したおやつとして販売された

- 創業者の松田由雄氏が製造時に出る麺のかけらを無駄にしないために従業員のおやつとして提供したことがきっかけとなった

- 1988年に商品名が「ベビースターラーメン」に変更され、ブランドイメージを一新した

- 発売当初のオレンジ色のパッケージから、1988年には白色デザインへ変更され、親しみやすい印象になった

- キャラクターは「ベイちゃん」から「ホシオくん」へと変わり、デザインも現代風にリニューアルされた

- チキン味のみだったが、カレー味やみそ味など、消費者のニーズに応じてフレーバーのバリエーションが増えた

- 昭和は駄菓子屋中心の販売だったが、平成以降はスーパーやコンビニなどでも購入できるようになった

- アジアや北米など海外市場にも展開され、現地向けのフレーバーが開発されている

- SNSやコラボ企画を活用し、若い世代にもアピールしている

- 発売当初は10円程度だったが、現在はサイズやパッケージに応じて100円前後で販売されている

- 小分けタイプや大袋タイプなど、多様なパッケージ展開で幅広いシーンに対応している

- 製造工程の自動化が進み、大量生産と品質の安定が両立されている

- 料理のトッピングとしても利用され、もんじゃ焼きやサラダなどの食材として活用されている

- 1993年に社名を「おやつカンパニー」に変更し、より親しみやすい企業イメージを確立した

- 今後も国内外での販路拡大や新商品の開発が期待されている