フエラムネは、1973年の登場以来、長年にわたり多くの人々に親しまれてきた駄菓子です。フエラムネが店頭に並ぶようになった当初から、子どもたちの心をつかむ遊び心とユニークな仕掛けが話題となり、世代を超えて愛される存在となりました。特に、お菓子を食べる楽しさだけでなく、音を鳴らして遊べるという特徴や、付属するおもちゃが人気の理由の一つです。

フエラムネの“おもちゃ”要素がいつから始まったのか、また、50周年を迎えた長寿ブランドの背景にはどのような歴史があるのかなど、誕生秘話とともにその進化を詳しく探ります。さらに、ミニチュア版フエラムネの再販や、フレーバーのバリエーションがいつから増えたのかについても注目されており、限定フレーバーの歴史や最新情報を知りたい方にも役立つ内容です。

また、フエラムネの“ごめんなサイダー味”の登場時期や、コリス株式会社の歩みなど、長く愛され続ける理由についても深掘りします。最近では、ガチャガチャ版フエラムネの登場がSNSで大きな話題となり、コレクターの間でも注目を集めています。

昭和から平成、そして令和へと、フエラムネがどのように世代を超えて人気を維持してきたのか、そして、これからどのように進化していくのかを紹介していきます。フエラムネの歴史や魅力に迫るこの記事を通じて、あなたも懐かしさと新たな発見を楽しんでください。

- フエラムネの発売開始時期や誕生の背景について理解できる

- フエラムネのおもちゃやフレーバーの変遷について知ることができる

- フエラムネの人気が続く理由や世代を超えた魅力を把握できる

- フエラムネのミニチュア版やガチャガチャ版の展開について理解できる

フエラムネはいつから登場した?誕生秘話と人気の背景

- フエラムネはいつから店頭に並ぶように?誕生秘話と初期ブームを探る

- フエラムネの“おもちゃ”要素はいつから?子どもがハマる笛の正体

- フエラムネ50周年はいつから?記念イヤーと長寿ブランドの背景

- フエラムネ ミニチュア再販はいつから?再注目される理由と入手法

- フエラムネの製造元・コリスはいつから存在?老舗メーカーの歩みと現在

フエラムネはいつから店頭に並ぶように?誕生秘話と初期ブームを探る

フエラムネが店頭に並ぶようになったのは、1973年(昭和48年)です。コリス株式会社が開発・販売を開始し、多くの子どもたちに親しまれるお菓子となりました。当時、子ども向けのお菓子業界では、単なる味わいだけでなく、遊び心を取り入れた商品が求められていました。コリスは、親会社であるハリスから引き継いだ「フエガム」の成功をヒントに、新たな商品開発を進める中で、フエラムネを誕生させました。

フエラムネの最大の特徴は、中央に開いた穴を使って笛のように音を鳴らせることです。このユニークな仕組みが、多くの子どもたちの興味を引き、発売当初から注目されました。実際、当時の子どもたちにとって、口笛を吹くのが難しいという課題を解決する楽しさが受け入れられ、学校や公園などさまざまな場面で遊ばれるようになったのです。

さらに、フエラムネは手頃な価格で購入できることも人気の要因でした。駄菓子屋やスーパーで手軽に手に入れることができ、子どもたちのお小遣いでも買える価格帯が、継続的な販売につながりました。発売から数年後には、テレビCMや雑誌広告を通じて全国的な人気を博し、フエラムネは「遊べるお菓子」としての地位を確立していきました。

このように、フエラムネは1973年の発売以来、独自のコンセプトと手頃な価格、そして遊び心を持つことで、初期のブームを巻き起こしたのです。

フエラムネの“おもちゃ”要素はいつから?子どもがハマる笛の正体

フエラムネにおもちゃが付くようになったのは、1980年代以降のことです。コリスは、ラムネだけではなく、子どもたちの「コレクション欲」や「驚き」を提供するため、付録としておもちゃを導入しました。このアイデアは、お菓子を食べる楽しさだけでなく、開封するワクワク感を提供することを目的としていました。

フエラムネのおもちゃは、小さなフィギュアやプラスチック製のアイテムが多く、当初はシンプルなデザインのものが中心でした。しかし、次第に種類が増え、キャラクターを取り入れたシリーズ展開や、光るおもちゃ、組み立て式のものなど、バリエーションが豊かになっていきました。特に、特定のシリーズをすべて揃える楽しさが子どもたちの心をつかみ、コレクター要素としても人気が高まりました。

おもちゃが付くことで、フエラムネの購買層は広がり、一度購入した子どもたちが「次はどんなおもちゃが出るだろう?」という期待感を抱くようになったのです。また、年に数回入れ替わる新しいおもちゃのラインナップが、飽きさせない工夫となっています。

現在では、年間に250~300種類、多い年には約500種類ものおもちゃが登場しており、常に新しい驚きを提供し続けています。子どもだけでなく、大人のファンにも愛される要素として成長を遂げています。

フエラムネ50周年はいつから?記念イヤーと長寿ブランドの背景

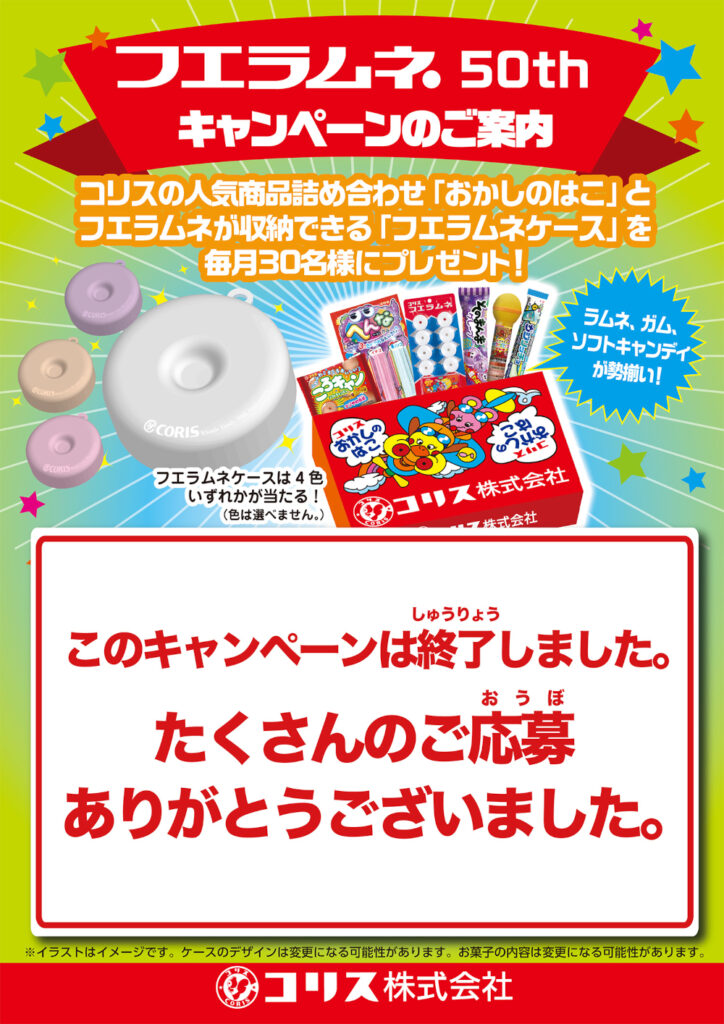

フエラムネは、2023年に発売50周年を迎えました。これを記念して、コリス株式会社はさまざまなキャンペーンや限定商品を展開し、これまでの歴史を振り返る機会を提供しました。50年もの長きにわたって愛され続ける理由には、商品の独自性と継続的な進化が挙げられます。

長寿ブランドとしての背景には、フエラムネが時代に合わせてフレーバーやデザインを刷新し、常に新しい要素を取り入れてきたことが大きく関係しています。例えば、昭和の時代にはシンプルな味わいが好まれていましたが、平成、令和と時代が進むにつれて、フルーツフレーバーやキャラクターコラボ商品が登場し、幅広い層にアピールしてきました。

また、SNSの普及により、フエラムネの音を楽しむ動画や、おもちゃをコレクションする投稿が話題となり、新たなファン層を獲得しています。このような取り組みが、50周年を迎えるにふさわしいブランドの成長を支えているのです。

フエラムネ ミニチュア再販はいつから?再注目される理由と入手法

フエラムネのミニチュアおもちゃは、過去に人気を博したアイテムの一つで、2023年の50周年記念として再販されることになりました。この再販の背景には、長年のファンの要望や、新たな世代へのアプローチが関係しています。

近年、レトロブームの影響で、昔懐かしいおもちゃやお菓子が再び脚光を浴びています。フエラムネのミニチュアは、当時のデザインを忠実に再現しつつ、現代の技術を取り入れて品質を向上させた点が魅力です。

入手方法としては、大手スーパーやコンビニエンスストア、オンラインショップなどで販売されています。しかし、人気商品のため、発売後すぐに売り切れてしまうことが多く、事前の情報収集が重要です。特に公式サイトやSNSでは、発売情報や取り扱い店舗の詳細が随時更新されていますので、こまめにチェックすることをおすすめします。

フエラムネの製造元・コリスはいつから存在?老舗メーカーの歩みと現在

コリス株式会社は、1948年(昭和23年)に「株式会社桔梗屋」として創業され、その後1953年に現在の社名に変更されました。長年にわたり、子ども向けの菓子市場において、多くのヒット商品を生み出してきました。

コリスの歩みは、単なる菓子製造にとどまらず、子どもたちの楽しみを追求し続けてきた歴史です。特に1950年代に販売された「ハリスガム」は大ヒット商品となり、これを受け継ぐ形でフエラムネが誕生しました。

現在のコリスは、フエラムネの他にも様々な駄菓子を展開し、全国のスーパーやコンビニ、駄菓子屋で親しまれています。最新の取り組みとして、海外市場への進出も視野に入れ、新たな挑戦を続けています。

フエラムネの味はいつから増えた?バリエーションの変遷とその魅力

- フエラムネはいつから味が増えた?限定フレーバーの歴史と最新情報

- フエラムネの“ごめんなサイダー味”はいつから?新旧フレーバー変遷を追う

- ミニチュア版フエラムネはいつからコレクターの注目を集めたのか?人気の秘密

- 昭和から平成、そして令和へ――フエラムネはいつから世代を超えた人気に?

- ガチャガチャになったフエラムネ、いつから登場?SNSを騒がせた理由とは

- フエラムネのおまけはいつから付いてる?子どもたちを魅了する仕組み

- コリス・フエラムネはいつから人気だった?ロングセラーの秘密を解明

フエラムネはいつから味が増えた?限定フレーバーの歴史と最新情報

フエラムネの味が増え始めたのは、1990年代に入ってからです。発売当初のフレーバーはシンプルなソーダ味のみでしたが、時代のニーズに応える形で新しい味が次々と登場しました。子どもたちの好みに合わせ、フルーツ系の味が追加され、いちご味やぶどう味などが人気を集めました。

これには、消費者の多様な嗜好に対応する目的だけでなく、季節ごとの特別感を演出する狙いもありました。特にハロウィンやクリスマスといったイベントシーズンには、限定フレーバーが発売されることが多く、パッケージデザインとともに話題を呼びました。こうした季節限定商品は、ファンの収集欲を刺激し、フエラムネの認知度向上にも大きく貢献しました。

近年では、レトロブームの影響を受け、昔ながらの味を復刻したシリーズや、人気ブランドとのコラボレーションによるユニークなフレーバーも登場しています。例えば、炭酸飲料をモチーフにした「パイレーツコーラ味」や、昔懐かしい「メロンソーダ味」などが話題となりました。

最新のフレーバー情報は、コリス株式会社の公式サイトやSNSで随時更新されており、特定のフレーバーが復刻される際にはファンの間で盛り上がりを見せます。フエラムネのフレーバー展開は、これからも続き、さらなる新しい味が登場することが期待されています。

フエラムネの“ごめんなサイダー味”はいつから?新旧フレーバー変遷を追う

「ごめんなサイダー味」は、2010年代後半に登場しました。そのユニークなネーミングと、さっぱりとした甘さのサイダー風味が話題となり、子どもだけでなく大人の間でも注目を集めました。フエラムネは、もともと遊び心のあるコンセプトが魅力ですが、「ごめんなサイダー味」はその代表例ともいえるフレーバーです。

フエラムネのフレーバー変遷を振り返ると、発売当初のシンプルなソーダ味から始まり、1990年代にはいちご、ぶどう、パインアメ味などのフルーツフレーバーが加わりました。2000年代に入ると、コーラやメロンソーダなど炭酸系のフレーバーが登場し、多くの世代に支持されるラインナップが充実しました。

「ごめんなサイダー味」が登場した背景には、ユニークな名前を通じて新しい層へアプローチし、SNS映えを狙う戦略があったと考えられます。実際に、発売当初は「面白い名前のお菓子」として口コミが広がり、SNSを中心に話題となりました。これがきっかけとなり、シリーズ化が進められ、現在では季節限定や特別パッケージでの販売も行われています。

フエラムネは、新旧のフレーバーをバランスよく展開することで、昔ながらのファンと新しい顧客層を両立させることに成功しています。今後もユニークなフレーバーの登場に期待が高まります。

ミニチュア版フエラムネはいつからコレクターの注目を集めたのか?人気の秘密

ミニチュア版フエラムネがコレクターの間で注目を集めるようになったのは、2000年代以降です。フエラムネのおまけは、もともと子どもたちが楽しめる要素として付属していましたが、ミニチュア版が登場したことで大人のコレクター層の心をつかむことに成功しました。

この人気の秘密の一つは、精巧なデザインにあります。実際の商品とほぼ同じデザインを再現しつつ、手のひらサイズのかわいらしさがコレクターの興味を引きました。さらに、シリーズとして定期的に新しいデザインが登場することで、コレクションを増やす楽しみが生まれました。

SNSの普及もミニチュア版の人気に大きく貢献しています。コレクターが自身のコレクションを投稿することで、情報が広まり、限定品やレアアイテムへの関心が高まりました。また、一部のレアアイテムはオークションサイトなどで高値で取引されることもあり、収集意欲を刺激する要因となっています。

現在では、特定のキャンペーン期間中にしか手に入らない限定ミニチュアが登場し、コレクターの間で入手競争が激化することもあります。これからも、ミニチュア版フエラムネの人気は衰えることなく、多くの人々を魅了し続けるでしょう。

昭和から平成、そして令和へ――フエラムネはいつから世代を超えた人気に?

昭和時代

駄菓子屋の定番

子供向けラムネ

平成時代

販路拡大

親子で楽しめる商品

令和時代

SNS拡散

世代を超えた人気

フエラムネが世代を超えて親しまれるようになったのは、1990年代以降です。発売当初は子どもたちを中心に人気を集めていましたが、その後の駄菓子ブームやレトロブームの影響により、親世代が子どもと一緒に楽しむケースが増えました。

昭和時代には、シンプルなラムネ菓子として親しまれ、駄菓子屋の定番商品として長く愛されてきました。平成時代に入ると、スーパーやコンビニなど販路が拡大し、さらにおまけの種類も豊富になりました。特に、親子二世代で楽しめることが、人気の継続につながった大きな要因です。

令和時代に入り、SNSを通じてフエラムネの楽しみ方がさらに広がっています。例えば、フエラムネを使ったアート作品や、音を鳴らす動画が投稿され、多くの人にシェアされるようになりました。こうした新しい楽しみ方は、若い世代にも受け入れられ、昭和・平成・令和と世代を超えて受け継がれています。

また、企業側も時代に合わせたプロモーションを展開し、限定コラボやノスタルジックなパッケージデザインの復刻など、幅広い世代にアプローチしています。これにより、懐かしさを感じる大人と、新鮮に感じる子どもたちの双方が楽しめる商品へと進化しているのです。

このように、フエラムネは世代を超えて愛される商品として、これからも多くの人々の思い出に残り続けることでしょう。

ガチャガチャになったフエラムネ、いつから登場?SNSを騒がせた理由とは

フエラムネのおもちゃコマと豚のクリップだったw

— こお🍫🍯 (@kou8238) January 23, 2025

ただこのコマめっちゃ回る😳w#コリス#フエラムネ pic.twitter.com/szl0iYhyts

フエラムネがガチャガチャとして登場したのは、2023年からです。フエラムネは長年にわたり、食べるだけでなく「遊べるお菓子」として人気を博してきましたが、ガチャガチャとして販売されることで、より一層の注目を集めるようになりました。このアイデアは、駄菓子ブームの再燃や、レトロ玩具を求める大人たちの関心の高まりを受けて生まれたものです。

特にSNSでは、ガチャガチャに封入されたミニチュアサイズのフエラムネや、おまけの再現度の高さが話題となりました。投稿者の間では「懐かしさを感じる」「どのフレーバーが出るかわからないワクワク感が楽しい」といった声が多く、子どもだけでなく、かつてフエラムネを楽しんだ大人たちの間でも盛り上がりを見せました。

また、ガチャガチャ版では、通常の店頭販売では手に入らない限定デザインや特別パッケージがラインナップされており、コレクター魂をくすぐる要素が多く含まれています。そのため、一部の人気デザインは早々に売り切れることもあり、フリマアプリなどで高値で取引されるケースも見られました。

このように、ガチャガチャ版フエラムネは、手軽に購入できる楽しさやコレクション要素を兼ね備えており、今後も新しいシリーズの登場が期待されています。

フエラムネのおまけはいつから付いてる?子どもたちを魅了する仕組み

ウン十年ぶりにフエラムネたべる pic.twitter.com/9xwggtYCIa

— 37(ミナ)🍋 (@3710_L8) January 19, 2025

フエラムネにおまけが付くようになったのは、1980年代からです。発売当初はシンプルなラムネ菓子として人気を集めていましたが、子どもたちの「お菓子+おもちゃ」というニーズに応える形で、おまけが追加されるようになりました。これにより、フエラムネは「遊べるお菓子」としての地位を確立し、多くの子どもたちに愛されるようになったのです。

おまけの種類は時代とともに多様化し、初期にはシンプルなプラスチック製のフィギュアやミニおもちゃが中心でした。しかし、1990年代以降、キャラクター要素を取り入れた「フエ星人シリーズ」や、組み立て式のおもちゃなど、バラエティに富んだラインナップが展開されました。これにより、コレクション性が高まり、「次はどんなおまけが出るか」といったワクワク感が購買意欲を刺激するポイントとなっています。

さらに、コリス株式会社はおまけの入れ替え頻度を年に数回とし、定期的に新しいデザインを投入することで、飽きさせない工夫を施しています。この結果、フエラムネは単なるお菓子ではなく、「集めて楽しい商品」として幅広い世代に親しまれるようになりました。

現在では、おまけのデザイン性がさらに向上し、SNSを通じてコレクターによる改造やアレンジが話題となることもあります。こうした遊び方の広がりも、フエラムネの魅力を高める要因となっています。

コリス・フエラムネはいつから人気だった?ロングセラーの秘密を解明

フエラムネが本格的に人気を獲得したのは、1970年代後半から1980年代にかけてです。1973年の発売当初は、口にくわえて吹くと笛のような音が鳴るというユニークな特徴が注目され、駄菓子屋を中心に販売が広がりました。しかし、本格的なブームとなったのは、テレビCMの放送やスーパーなどの販路拡大が影響しています。

フエラムネが長年にわたり人気を維持している秘密の一つは、手頃な価格と高いエンターテイメント性にあります。子どもたちが気軽に買える価格設定に加え、食べるだけでなく音を鳴らして遊べるという要素が、他のお菓子にはない独自の楽しさを提供しています。

さらに、コリス株式会社は時代に合わせた工夫を凝らしてきました。例えば、1980年代にはおまけを導入し、1990年代には新しいフレーバーを追加することで、常に新鮮さを保ち続けています。また、2000年代に入るとレトロブームの影響で、大人の消費者からも注目されるようになりました。

SNSの普及により、フエラムネの「懐かしさ」が再評価され、現在では子どもから大人まで幅広い世代に支持されています。このように、時代ごとにターゲットを広げる柔軟な戦略が、ロングセラーとしての地位を確立した大きな要因です。

フエラムネはいつから始まり、どのように進化してきたのか

- フエラムネは1973年にコリス株式会社から発売され、子どもたちの間で人気商品となった

- 発売当初はソーダ味のみだったが、徐々にフレーバーの種類が増えていった

- 1980年代からおもちゃ付きが導入され、子どもたちのコレクション欲を刺激した

- 1990年代にはぶどう味やいちご味などのフルーツ系フレーバーが追加された

- 2000年代にレトロブームが到来し、大人の間でも再び注目を集めた

- 2023年には発売50周年を迎え、限定フレーバーや記念キャンペーンが実施された

- 年間のおもちゃの種類は250~300種、多い年には500種を超えることもある

- 2023年のミニチュア版再販はコレクターに人気を博し、売り切れが続出した

- ガチャガチャ版は2023年に登場し、ランダム要素がSNSで話題になった

- 口笛を吹けない子どもでも楽しめるよう、遊び心を重視して開発された

- 昭和から令和まで駄菓子屋やスーパーで販売され、親しまれている

- SNSの拡散により、音を鳴らす楽しみやおもちゃのコレクションが人気を集めた

- 季節限定フレーバーが登場し、特別パッケージと共に話題を呼んでいる

- 親子二世代で楽しめるお菓子として、世代を超えて愛されている

- 海外市場への進出も視野に入れ、日本の駄菓子文化を広げている