職場でのお菓子配りは、気遣いやコミュニケーションの一環として行われることが多いものの、一部では「迷惑」「負担」と感じる人もいます。私も以前、職場で頻繁にお菓子を配る同僚がいました。最初は気軽に受け取っていたものの、次第に「お返しをしなければ」「断りづらい」といったプレッシャーを感じるように。そのうち、お菓子をもらうたびに気を遣う関係になり、モヤモヤが募った経験があります。

配る側は善意のつもりでも、受け取る側にとっては負担になることもあるのです。さらに、職場の人間関係や仕事の評価に影響を及ぼすケースも少なくありません。

この記事では、お菓子を配る人の心理や職場に与える影響、ありがた迷惑な差し入れの実態を掘り下げます。また、お菓子をもらえなかったときの対処法や、適切な差し入れマナーについても解説。私自身の体験を交えながら、職場の雰囲気を壊さず、適度な距離感でお菓子配りと付き合う方法を紹介します。

「職場のお菓子文化にモヤモヤする」「配るべきか悩んでいる」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 職場でのお菓子配りが迷惑と感じる理由や負担になる要因

- お菓子を配る人の心理や職場の人間関係への影響

- お菓子配りに関するトラブルやハラスメントの可能性

- 迷惑にならない適切な差し入れマナーや対処法

職場でのお菓子配りは迷惑?負担を感じる理由と対処法

- お菓子を配る人の心理とは?背後にある動機

- お菓子を配る習慣が職場に与える影響とは?

- 職場のお菓子文化の実態!見えないプレッシャー

- もらって困る?職場でありがた迷惑な差し入れ

- お菓子を配る人の評価は?仕事との関連性

- お菓子をもらえない時の対処法!気まずさを回避するには

お菓子を配る人の心理とは?背後にある動機

職場でお菓子を配る人には、さまざまな心理が働いています。単に「喜んでもらいたい」といった好意的な気持ちから、無意識の承認欲求や関係性の維持といった深層心理まで、多くの理由が考えられます。

なぜお菓子を配るのか?好意と承認欲求の側面

職場でお菓子を配る人には、大きく分けて「好意」と「承認欲求」の2つの心理が働いていることが多い。純粋に「同僚に喜んでもらいたい」「感謝の気持ちを伝えたい」という思いから差し入れをする人もいれば、「気配りのできる人と思われたい」「人間関係を良好に保ちたい」といった承認欲求が隠れていることもある。特に、職場での立場を強化したいと考える人や、評価を上げる手段として利用する人も少なくない。お菓子を配ることで周囲からの印象をコントロールしようとする心理が働いているケースもあるため、単なる善意として受け取るだけでなく、背景にある意図を見極めることも大切だ。

お菓子を通じたコミュニケーションの意図

お菓子配りは、職場の人間関係を円滑にするためのコミュニケーションツールとしても機能することがある。特に、業務以外での接点が少ない同僚とも会話を生むきっかけになりやすい。「どこのお菓子?」「これ美味しいですね」といった何気ないやり取りが、距離を縮める手助けをする。特に人見知りの人や、直接話すのが苦手な人にとっては、お菓子を配ることで自然に関係を築く手段となる。一方で、頻繁にお菓子を配りすぎると「お返ししなければ」とプレッシャーを与えてしまう可能性もあり、相手の負担にならないような配慮が必要だ。

お菓子配りが評価や印象にどう影響するのか

職場でお菓子を配ることは、必ずしもポジティブな評価につながるとは限らない。「気遣いができる人」と好印象を持たれることもあれば、「仕事よりお菓子に気を使っている」「職場での人気取りをしている」と見なされることもある。また、上司や同僚の評価を意識しすぎた過剰なお菓子配りは、かえって「計算高い」と捉えられることもあるため注意が必要だ。重要なのは、お菓子を配ること自体ではなく、日頃の仕事への取り組みや職場での関係性で評価されるべきであるということ。適度な頻度で、相手に負担をかけない形での配布が、良好な印象を維持するポイントとなる。

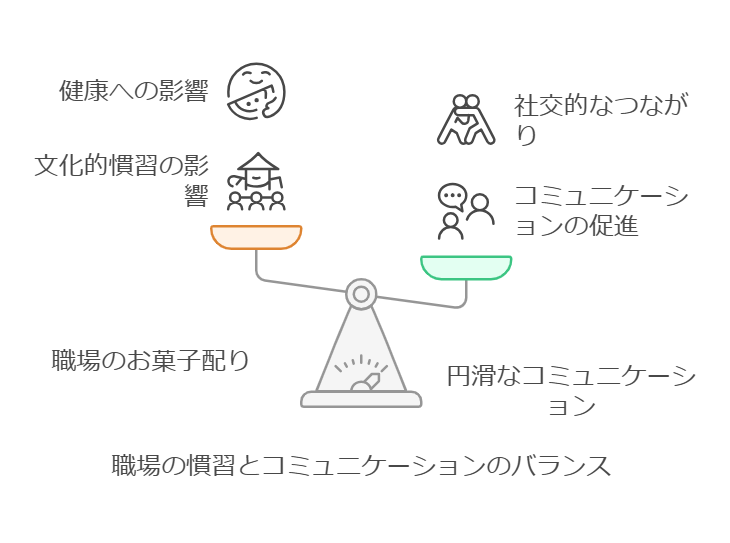

お菓子を配る習慣が職場に与える影響とは?

お菓子を配る習慣は、職場にポジティブな影響を与えることもあれば、逆にストレスの要因になることもあります。適度な頻度で行われる場合、職場の雰囲気を和やかにし、コミュニケーションのきっかけを作る役割を果たします。しかし、習慣化しすぎると「暗黙のルール」となり、負担を感じる人も出てくるでしょう。

職場の雰囲気向上に貢献するケース

お菓子を配ることは、職場の雰囲気を和やかにする効果がある。特に、普段あまり話さない同僚との距離を縮めるきっかけになりやすい。「このお菓子、美味しいですね」「どこで買ったんですか?」といった会話が生まれ、業務以外のやり取りが増えることで、チームの結束力が強まることもある。また、忙しい時期やストレスの多い環境では、ちょっとした甘いものがリフレッシュの手助けになることもある。ただし、職場全体の雰囲気を良くするには、全員が気軽に楽しめる環境を作ることが重要だ。お菓子配りが強制的なものにならないよう、あくまで「自由参加」のスタンスを保つことが望ましい。

負担に感じる人がいる理由

お菓子を配る行為が、必ずしも全員にとって心地よいものとは限らない。特に、「受け取るのが当たり前」といった雰囲気があると、断りづらさを感じる人もいる。健康管理をしている人や、アレルギーを持つ人にとっては、お菓子を受け取ること自体がストレスになることもあるだろう。また、仕事に集中したいタイミングでお菓子を差し出されると、業務の流れを妨げることにもつながる。さらに、毎回お菓子をもらうたびに「お返しをしなければ」と感じる人もおり、負担に思う要因となる。お菓子を配る際には、相手の状況や気持ちを考え、気軽に受け取れる環境を作ることが大切だ。

義務感が生まれることで発生するストレス

職場でのお菓子配りが習慣化すると、「もらったら次は自分が配るべき」という義務感が生まれやすい。この「暗黙のルール」がプレッシャーとなり、差し入れが負担になってしまうこともある。「毎回何を配ればいいのか」と悩んだり、「次は自分の番」と感じることで、楽しさよりもストレスの方が大きくなる人も少なくない。また、経済的な負担が積み重なると、気軽なはずのお菓子配りが「職場の出費」として重くのしかかることもある。このようなストレスを防ぐためには、職場全体で「お返し不要」の空気を作ったり、特別なイベント時だけに限定するなど、バランスを取ることが重要だ。

でもさ、年明けに職場のみんな全員にお菓子配りながら「今年もよろしくお願いします」って言った人が、3月で辞めるとかウケない?

— 奈々実 (@nana3_j_k_s) January 6, 2025

しかも課長に言うのは来月だよ😆

職場のお菓子文化の実態!見えないプレッシャー

職場のお菓子文化は、一見すると和やかで良い習慣のように思えますが、実は見えないプレッシャーを生む要因にもなり得ます。特に、「もらったら返さないといけない」「自分だけ受け取らないと気まずい」といった心理的負担を感じる人も少なくありません。

もらう側の心理:断りづらさとお返しの義務感

お菓子をもらう側は、単純に喜ぶ人ばかりではない。中には「断ったら失礼では?」と感じ、好みでなくても受け取らざるを得ない人もいる。また、「お返しをしなければならない」と考え、負担に感じることもある。特に、職場で頻繁にお菓子が配られる環境では、お礼の言葉や次回の差し入れを考えなければならず、精神的なプレッシャーになりやすい。こうした義務感が積み重なると、「お菓子をもらうのが面倒」と感じる人も出てくる。

断れない環境が生む職場の人間関係への影響

職場では「みんな受け取っているのに、自分だけ断るのは気まずい」と感じる人が多い。これにより、無理に受け取ることが当たり前になり、ストレスを抱える人が出てくる。特に、健康管理をしている人や甘いものが苦手な人にとっては、断りたいが言い出せない状況が続くと、職場の人間関係に悪影響を与えかねない。また、「お菓子を受け取らない人は冷たい」といった誤解が生じることで、人間関係の微妙なズレを生む可能性もある。

お菓子外しや選別が生む問題点

職場では、お菓子を配る相手を選ぶことが問題になることもある。特定の人にだけ配る、または自分の仲の良い人にだけ手渡すと、配られなかった人が「なぜ自分だけ?」と感じることがある。これが続くと、「あの人はひいきされている」といった不満が生まれ、職場の雰囲気を悪化させる原因にもなり得る。また、意図的でなくとも、無意識のうちに人を選んでしまうことで、職場内の派閥意識を強める結果になることもあるため注意が必要だ。

職場のお菓子配り文化本当にやめた方がいい。間食したくない人だっているしそれが嫌いな人もいるし迷惑な人も沢山いる!!!1箇所において自由に食べてね方式ならいいと思うけどさ。

— こじ@21卒 (@p_qnu) November 30, 2022

もらって困る?職場でありがた迷惑な差し入れ

職場で配られるお菓子の中には、もらっても困るものがあるのも事実です。相手の好みや状況を考えずに差し入れをすると、善意のつもりが「ありがた迷惑」になってしまうこともあります。

不適切なお菓子の特徴(香り・大きさ・賞味期限)

職場での差し入れには、選び方に注意が必要だ。特に香りが強いものは、オフィス全体ににおいが広がり、不快に感じる人もいる。また、大きすぎるお菓子は食べるのに時間がかかり、業務の妨げになる可能性がある。さらに、賞味期限が短いものを渡すと「すぐに食べなければならない」というプレッシャーを与えることもある。デスクワーク中でも手軽に食べられ、においが気にならないものを選ぶことが大切だ。

受け取る側の事情を考慮しない差し入れの問題

好意でお菓子を配っても、受け取る側にとっては困ることがある。ダイエット中の人、アレルギーのある人、甘いものが苦手な人にとっては、ありがた迷惑になりかねない。また、忙しくて食べる時間がない人には、仕事の手を止める負担を強いることになる。相手の状況を考えずに差し入れをすることは、気遣いのつもりが逆にストレスを与える結果になるため、慎重に配慮することが必要だ。

「ありがた迷惑」と感じさせないための工夫

職場でお菓子を配る際は、受け取る側の負担を減らす工夫が求められる。個包装で好きなタイミングで食べられるものを選ぶ、休憩スペースに置いて「ご自由にどうぞ」という形にするなど、相手に選択の自由を与えるとよい。さらに「お返し不要」とひと言添えることで、気を遣わせる心配も減る。ちょっとした配慮をすることで、純粋に「うれしい」と思える差し入れになるだろう。

でもこういうのってある意味ハラスメントよね。ボスはしょっちゅうお取り寄せしたお菓子を職場に持ってきてみんなに配り他の人も休みに何処か行ってきたからと買ってくる。何処も行かずお取り寄せとかもしない身には迷惑だよね😞

— もんちゃん (@hiro4monchan) August 12, 2023

お菓子を配る人の評価は?仕事との関連性

お菓子を配る人が必ずしも好印象を持たれるわけではありません。もちろん、気配りができる人として評価されることもありますが、一方で「仕事の代わりにお菓子でご機嫌を取っている」と思われるリスクもあります。

お菓子配り=気配りができる人か?

職場でお菓子を配る人は「気配り上手」と思われがちだが、必ずしもそうとは限らない。確かに、適度な頻度で負担をかけない形で配るなら、良好な人間関係を築く助けになる。しかし、配ること自体が目的になっていたり、受け取る側への配慮が不足していたりすると、単なる自己満足に終わることもある。大切なのは、相手の立場を考え、強制感のない形で提供することだ。

お菓子を配ることが仕事評価に影響するケース

お菓子を配ることで、コミュニケーションが活性化し、結果的に職場の雰囲気が良くなることがある。特に、チームワークを重視する職場では、こうした気遣いが評価につながることも少なくない。ただし、評価されるのはあくまで本業の仕事がしっかりできている場合だ。お菓子配りばかりに熱心で、業務のパフォーマンスが低いと、逆に「仕事よりお菓子?」という印象を与えかねない。

お菓子配りが逆効果になるパターン

お菓子を配ることでかえって職場の人間関係がぎくしゃくすることもある。例えば、特定の人にだけ渡していると、不公平感を生む要因になりやすい。また、頻繁に配りすぎると「お返ししなければ」というプレッシャーを生み、相手の負担になってしまうこともある。さらに、業務時間中に強引に配ると、集中を妨げることになり、かえって迷惑がられることもある。適切な距離感を保ち、負担にならない配り方を心がけることが重要だ。

お菓子をもらえない時の対処法!気まずさを回避するには

職場でお菓子を配る習慣がある中、自分だけもらえないと気になることがあります。しかし、過度に気にすると関係がぎくしゃくする原因になりかねません。ここでは、スムーズに対応する方法を紹介します。

配られなかった=嫌われている ではない

お菓子をもらえなかったからといって、必ずしも「嫌われている」と考える必要はない。配る側の事情として、単純な渡し忘れや数が足りなかった、親しい人に限定して渡していたなど、さまざまな理由が考えられる。特に大人数の職場では、全員に配ることが難しい場合もある。受け取る側の気持ちに配慮しつつも、配る人の個人的な判断が影響することも多いため、深く気にしないことが大切だ。

もらえなかったときのスマートな対応方法

気にしすぎず、軽く受け流すのが最もスマートな対応だ。もし気になるなら、さりげなく「どこで配っていたんですか?」と尋ねることで、渡し忘れだった場合に次回からもらいやすくなる。また、「今度機会があれば食べてみたいです!」と明るく伝えるのも一つの方法。どうしても気になるなら、自分からちょっとしたお菓子を差し入れることで、自然な交流のきっかけを作ることもできる。

配られなかった=嫌われている ではない

お菓子をもらえなかったからといって、必ずしも「嫌われている」と考える必要はない。配る側の事情として、単純な渡し忘れや数が足りなかった、親しい人に限定して渡していたなど、さまざまな理由が考えられる。特に大人数の職場では、全員に配ることが難しい場合もある。受け取る側の気持ちに配慮しつつも、配る人の個人的な判断が影響することも多いため、深く気にしないことが大切だ。

職場の人間関係を悪化させないための心得

お菓子をもらえなかったことにこだわりすぎると、態度に表れたり、不機嫌に見られたりして逆効果になることもある。職場では、仕事の成果や協調性のほうが重要であり、お菓子の有無が人間関係を決定づけるわけではない。大切なのは、お菓子をもらった・もらえなかったことよりも、普段のコミュニケーションの積み重ねだ。些細なことで不安にならず、柔軟な姿勢で職場の関係を築くことを意識しよう。

職場でのお菓子配りは迷惑?適切な距離感で負担を減らす方法

- お菓子の配布がハラスメントになるケースとは?

- 職場での差し入れ、強制されるのは問題?

- お土産の押し付けはハラスメント?適切なルールとは

- お菓子を巡るトラブルを避けるには?ポイント解説

- 職場での差し入れマナー!適切な距離感を保つには

お菓子の配布がハラスメントになるケースとは?

お菓子の配布は職場のコミュニケーションを円滑にする手段のひとつですが、場合によってはハラスメントとみなされることがあります。特に「断りづらい状況を作る」「特定の人にだけ頻繁に渡す」「受け取らない人に対して圧力をかける」といった行為は、ハラスメントの要素を含んでしまう可能性があります。

断れない空気が生む「お菓子ハラスメント」

職場での「お菓子文化」は、気軽なコミュニケーションツールの一つだが、時には「断りづらい雰囲気」がプレッシャーになることもある。例えば、「せっかく持ってきたから食べて」と強く勧められたり、「なぜ食べないの?」と詰め寄られたりすると、受け取る側は断りにくくなる。特に健康管理やアレルギーの理由で避けたい人にとって、無理に勧められることはストレスの原因になりかねない。お菓子が好意であることは理解できても、それを強制する空気が生まれると、もはや負担でしかない。

受け取らない人への圧力が問題になるケース

お菓子を断ることに罪悪感を抱かせるような言動も問題の一つだ。「みんな食べてるのに…」と暗に強要したり、「お返しがないと感じが悪い」と思われたりすると、受け取らない人が居づらくなる。特に、一部の人だけが頻繁に配られる状況では「仲間外れ」と受け取られることもあり、人間関係のトラブルにつながる可能性がある。職場での人付き合いは、あくまで個々の自由であり、お菓子を受け取るかどうかも本人の判断に委ねられるべきだ。

適切な距離感を保つことの重要性

お菓子配りを円滑なコミュニケーションツールとして活用するためには、相手の気持ちを尊重する姿勢が欠かせない。全員が同じ価値観を持っているわけではなく、食の制限や個人のポリシーによって受け取りたくない人もいる。そのため、「自由に取れるように置いておく」「強制的な雰囲気を作らない」など、適度な距離感を持つことが大切だ。職場の良好な人間関係を維持するためにも、お菓子配りは気軽に、そして押しつけにならないよう意識することが求められる。

職場での差し入れ、強制されるのは問題?

職場での差し入れは、本来「自主的な行為」であるべきですが、暗黙のうちに強制されるケースがあります。「前にもらったから、今度は自分が用意しなければならない」「周囲が差し入れをしているから、しないと気まずい」といったプレッシャーを感じる人もいるでしょう。

差し入れが暗黙のルール化するリスク

職場での差し入れは、本来は自由な行為であるべきだが、頻繁に繰り返されることで「暗黙のルール」となり、負担を感じる人が増えることがある。「みんながしているから」「やらないと浮いてしまう」といった心理が働くと、気軽なコミュニケーションのはずが義務化してしまいかねない。特に、入社したばかりの人や、周囲に気を遣うタイプの人にとっては、「自分も何かしなければ」というプレッシャーが大きくなるため、ストレスの要因になりやすい。

「前にもらったから返さなきゃ」の負担

お菓子を受け取ると、「次は自分が何か用意しなければ」と考える人は多い。感謝の気持ちを示したいという思いがある一方で、定期的な差し入れが続くと、金銭的にも心理的にも負担が増してしまう。「お返しをしないと気まずい」と感じることで、職場の雰囲気が楽しいものではなく、気を遣う場になってしまうのは避けたいところだ。また、差し入れが不定期ではなく習慣化すると、周囲も期待するようになり、「やめるにやめられない」状況に陥ることもある。

差し入れを強制されないための工夫

職場での差し入れを負担に感じないためには、まず「必ずしもお返しをしなくても良い」という雰囲気を作ることが重要だ。「これは気軽な差し入れだから、お返しは気にしないでください」と一言添えるだけで、相手の心理的負担を軽減できる。また、共有スペースに置いて「ご自由にどうぞ」とするスタイルなら、受け取る側に選択の自由が生まれ、強制感が薄れる。さらに、差し入れの頻度を意識的に抑えることで、「常に用意しなければならない」というプレッシャーを減らし、職場のバランスを保つことができる。

お土産の押し付けはハラスメント?適切なルールとは

出張や旅行の際に職場へのお土産を持っていく文化がありますが、それが「押し付け」になってしまうと、ハラスメントと捉えられることがあります。特に、職場の誰かが頻繁にお土産を持ってくると、「自分も買わなければいけないのでは?」と無言のプレッシャーを感じる人もいるでしょう。

「お土産文化」が生む心理的プレッシャー

職場での「お土産文化」は、一見すると和やかな習慣のように思えるが、知らず知らずのうちに心理的なプレッシャーを生むことがある。「誰かが旅行や出張に行くたびにお土産を買ってくる」という流れが定着すると、「自分も何か用意しなければ」という義務感が生まれやすい。特に、頻繁に外出する人や、職場の雰囲気を気にする人ほど負担を感じやすく、金銭的な負担だけでなく、「どんなお土産を選べばよいか」と悩むことも増える。

旅行や出張帰りのお土産配りが義務化

職場によっては、旅行や出張のたびにお土産を買うことが「暗黙のルール」となっている場合がある。最初は気遣いのつもりでも、続けているうちに「次も用意しなければならない」と義務化しやすい。特に、誰かが用意すると、周囲も期待するようになり、もらう側の「ありがたい」という気持ちが、次第に「当然」という空気に変わることもある。このような環境では、「お土産を買わないと気まずい」と感じる人が増え、純粋な好意から始まった文化がストレスの要因になりかねない。

自由参加型のお土産文化を作るためのルール

お土産文化を負担にならないものにするには、「自由参加型」にすることが重要だ。例えば、「お土産はあくまで任意であり、買わなくても問題ない」と職場の共通認識にするだけでも、心理的なプレッシャーが和らぐ。また、お土産を個別に手渡すのではなく、休憩室や共有スペースに置いて「ご自由にどうぞ」とするスタイルなら、受け取る側の気軽さも増し、義務感を減らすことができる。さらに、「高価なものではなく、小さなお菓子や地域限定のお菓子で十分」という意識を広めることで、お土産文化を負担のないものとして続けやすくなる。

お菓子を巡るトラブルを避けるには?ポイント解説

職場でのお菓子のやり取りは、コミュニケーションを深める機会になりますが、ちょっとした誤解や行き違いからトラブルに発展することもあります。特に「受け取ることが負担になっている」「差し入れの頻度が多すぎる」「特定の人にだけ渡される」といったケースでは、気まずい雰囲気になりやすいでしょう。

特定の人にだけ配ることの弊害

職場でのお菓子配りは、平等に行われることが理想だが、特定の人にだけ渡すと、人間関係に悪影響を及ぼすことがある。「あの人には渡しているのに、私はもらえない」と感じる人が出ると、不公平感が生まれ、職場の雰囲気がぎくしゃくしかねない。特に、同じチーム内で偏りがあると、贔屓(ひいき)と捉えられることもある。また、親しい人だけに配るつもりが、結果的に「内輪感」を強め、周囲との距離が広がる可能性もある。

お菓子の好みやアレルギーを考慮する重要性

お菓子を配る際は、相手の好みや食の制限を考慮することが重要だ。甘いものが苦手な人、健康管理を意識している人、食物アレルギーを持つ人など、受け取る側の事情はさまざま。配る側は善意のつもりでも、相手にとっては「食べられないのに断りづらい」「好みでないものを受け取るのが負担」と感じることもある。特にアレルギーがある場合、誤って口にしてしまうと健康被害につながる恐れもあるため、慎重な配慮が必要となる。

「配り方」を工夫してトラブルを未然に防ぐ

お菓子配りによるトラブルを防ぐには、「配り方」の工夫が欠かせない。個別に渡すのではなく、共有スペースに置いて「ご自由にどうぞ」とする方法なら、受け取る・受け取らないの選択がしやすくなる。また、「特定の人だけに渡す」のではなく、できるだけ全員が平等に受け取れる環境を作ることが大切だ。お菓子を配る意図が「気配り」や「感謝の気持ち」であるならば、相手の状況に配慮し、押し付けにならない方法を選ぶことが求められる。

職場での差し入れマナー!適切な距離感を保つには

職場で差し入れをする際には、相手に負担をかけないよう適切な距離感を保つことが重要です。ちょっとした気遣いのつもりでも、相手が気を遣いすぎてしまうと、かえって逆効果になることがあります。

まず、差し入れは「強制ではなく選択できる形」にすることが大切です。例えば、個別に手渡すのではなく、「休憩室に置いて自由に取れるようにする」と、必要な人だけが受け取ることができ、気軽さが増します。また、「少量で食べやすいものを選ぶ」こともポイントです。大きなケーキやにおいが強いものは避け、個包装のお菓子などを選ぶと、相手の負担を減らせます。

さらに、「頻度に気をつける」こともマナーの一つです。頻繁に差し入れをすると、相手に「またお返しをしなければ」と思わせることがあります。特別な日や、プロジェクトが一区切りしたときなど、自然なタイミングで行うと、相手も受け取りやすくなります。

職場の差し入れは、適切な距離感を意識することで、負担にならずに楽しむことができます。相手の気持ちを尊重し、押し付けにならないよう配慮することが大切です。

職場でのお菓子配りは迷惑?負担を減らすためのポイント

- お菓子配りは好意から始まるが、負担に感じる人も多い

- 「お返ししなければ」というプレッシャーが生じやすい

- 頻繁なお菓子配りは義務化しやすく、ストレスになる

- お菓子を受け取らないと関係が悪くなると感じる人もいる

- 配る側の心理には承認欲求や印象操作の側面もある

- 仕事中の配布は業務の妨げになり、集中力を削ぐ

- 食べにくいものや香りが強いお菓子は迷惑になりやすい

- お菓子の好みやアレルギーを考慮しないとトラブルになる

- 特定の人にだけ配ると職場の人間関係に影響を与える

- 断りづらい雰囲気が生まれるとハラスメントになりかねない

- 差し入れを強制する環境は職場の風土として問題がある

- 共有スペースに置くスタイルなら気軽に受け取れる

- 差し入れの頻度を抑え、イベント時に限定すると負担が減る

- もらえなかったときは深刻に考えず、自然体でいることが大切

- 職場のお菓子文化は適切な距離感を持つことで良好に保てる